中俄红色旅游:重走1917青年毛泽东游学线路

2016年中俄红色旅游交流系列活动暨中国(湖南)红色旅游文化节即将开幕(11月13日到17日),活动举办地——东道主宁乡县旅游局8日组织多家媒体记者,重走“1917青年毛泽东游学线路”,从夏铎铺石伦关到沙田、再到沩山密印寺,驱车数百里,冒雨体验了青年毛泽东游学线路。

夏铎铺石伦关:喝一口水,获赠一把伞

石仑关,位于宁乡县夏铎铺镇天马新村的天马山山麓,距金洲大道不到10分钟车程,紧领319国道。天马山因有两山高耸入云,好似两只昂首的马头,意欲腾空而去而得名,素有“天马翔空”之称,为宁乡十景之一。

1917年,24岁的毛泽东与学友萧子升,不带分文,从长沙出发,行快到了宁乡县夏铎铺的石伦关,开启了他对湖南农村的调研之路。夏铎铺镇党委副书记谭娇介绍说:“毛主席来石仑关的那一天天气十分恶劣,但他喝了一口水便又坚持前行。当年李家伞铺的李嗲嗲看到了青年毛泽东,坚持送了一把油纸伞给他,他就拿着伞走上了石仑关后的千年古驿道。”虽然毛泽东停留石仑关的时间很短暂,但在整条毛泽东求学线路游中,作为起点和门户的石仑关,意义非常重大。

记者来到石仑关,便仿佛回到了1917年,从装修风格到门面招牌,从人物设计到着装服饰,整个活动场景高度还原1917年室内和街头景色。有着木质长板凳的茶馆,用屏风隔开的包间,石块砌筑的地板,茶馆里店小二在忙上忙下,时不时能听到一声吆喝:“客官,您需要点什么?”穿着长袍的先生们在讨论着什么,穿着旗袍的淑女们正在磕着瓜子闲聊,掌柜的正坐在门口用算盘记着账,来来往往的人们喧闹不已。在这里,看不见现代汽车的身影,路上来来往往的是外形符合民国风的电瓶车,报童在街头叫卖,小贩挂着装满商品的皮箱到处售卖,在路边等着拉客的黄包车夫,还有神秘的算命先生。所有在石仑关活动场所内的人员均着民国时期服装,游客一进入,仿佛时空穿越般真真实实进入了1917年那个极具特色的年代。“石仑关旧报、铜版、粮票,手持这些东西,游客能够感觉到自己是真真实实生活在1917年,所见所闻所用之物都是体现了民国特色。”谭娇说道。

石仑关的“2016恰同学少年”旅游活动将在11月14日正式启动。此次活动将以尚义堂为核心,向周边地区发散设游戏活动点和自由活动休闲区。游客能以闯关的形式参与游戏,获取奖品,并在休闲区垂钓、旱地划船,体验趣味活动。

云山书院:在这点燃星星之火

云山书院系陕西巡抚刘典(宁乡人)于清同治三年(1864年)倡建。书院坐落在宁乡县城西45公里的水云山下,三面环山,佳木葱笼,绿野扩展,沩水流迳,步云桥横跨其上。其“山水之胜,无殊岳麓,斋舍之制,全效城南”,可谓是风水宝地。创办之后因受维新变法的影响,教学内容掺杂自然科学和社会科学,因而云山书院一度成为宁乡新文化运动的中心。

毛泽东在湖南第一师范读书时,通过同学何叔衡(“云山四髯”之一),对云山书院的历史与故事有所了解。云山书院院长周志刚介绍说:“1917年暑假,毛泽东怀着朝圣的心情来到了云山书院,与‘云山四髯’其三姜梦周、谢觉哉、王凌波彻夜长谈新文化运动与中国革命,影响了姜、谢等人,点燃了云山书院的星星之火。”此后,云山书院为黄埔军校输送了52名学生,这在全国也是绝无仅有的,其中7人为了中国革命事业而献身,新中国开国上将甘泗淇将军便是云山书院的杰出代表。

如今,云山书院已被湖南省人民政府列为省级文物保护单位,远离了革命和战争的书院看起来无比宁静、祥和,但却又任保留着“吃得苦、霸得蛮、耐得烦”的湘军文化精神。400多名来自全国各地的学子,在这个翻修过的古朴书院中学习、生活,或是在风雨长廊下嬉戏打闹,或是在百年古树旁阅读成长。周志刚说:“云山书院可谓是教育界的殿堂,和一座没有挖掘的宝藏,说‘东岳麓,西云山’一点也不为过。”

云山书院的学子。除署名外均为长沙晚报摄影记者贺文兵摄

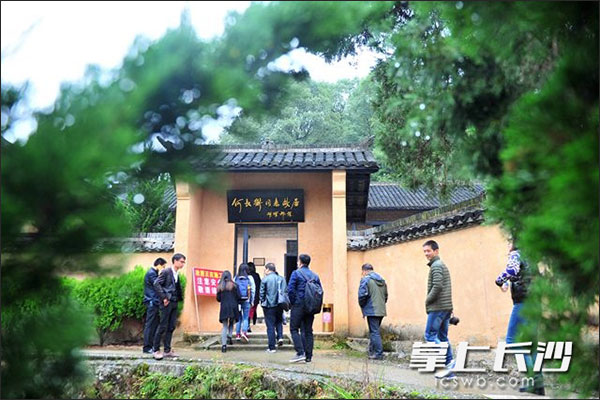

两个故居:酝酿出几段传奇

顺着毛泽东游学的步伐继续前行,记者来到了何叔衡故居和不远处的谢觉哉故居。何叔衡故居坐落在宁乡县沙田乡长冲村的杓子冲,屋左有马里山,右有大树山,后有杓子岭,前则映衬着扶王山,在群山环抱中,故居就像花蕊一样,动人而宁静,槽门悬挂着胡耀邦题写的“何叔衡同志故居”牌匾。何叔衡与毛泽东在1914年相识于第一师范,比毛大17岁的何是毛泽东的忘年交。1918年4月,何叔衡与毛泽东、蔡和森等人组织成立新民学会。1920年与毛泽东等发起组织俄罗斯研究会,并参加长沙共产主义小组。1921年,何叔衡同毛泽东出席中共一大,此后便一直投身于中国的革命事业,1935年2月24日,在福建长汀壮烈牺牲。2013年3月,故居被列为全国重点文物保护单位。

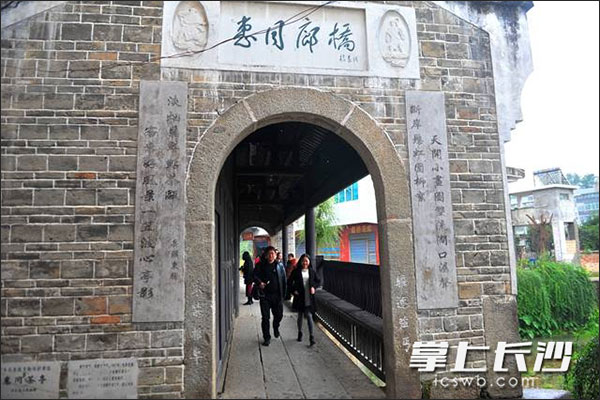

“毛泽东曾三次来到何叔衡家,与其促膝长谈。”工作人员肖艳辉介绍,1917年,毛泽东偕萧子升到宁乡游学时,特意来到杓子冲看望何叔衡,与何在沙田乡的惠同廊桥促膝谈心,并在何家留宿三晚,故居中毛泽东与萧子升留宿的房间至今保存完好。

毛泽东曾三次到访的惠同廊桥始建于1835年,为3孔初料石平桥,桥长22米,桥头的石拱门及清末举人岳蔗提联,桥西联曰“天开小画图,双流涧口泉声,断岸悬虹围柳树;客来好风景,一笠波心亭影,淡烟飞翠点瓯。”桥东联曰“一般春梦无痕,名利走红尘,劝过客喝写茶去;今日海疆多故,神行到黄石,看传书谁上圯来。”1917年,毛泽东游学到杓子冲,亦曾在此桥歇息,对桥头石刻对联大加赞赏,该桥于2006年被列为湖南省文物保护单位。

何叔衡故居不远处,便是“云山四髯”之一谢觉哉的故居。谢觉哉在1902年、21岁时,成为中国科举制最末一届秀才。谢觉哉与毛泽东相识于1920年,1925年加入中国共产党,从事党的宣传教育工作,1933年到中央苏区工作,毛泽东曾在给谢觉哉的自我总结和剖析材料写下评语“文如其人,信哉”。

谢觉哉同志故居建于1820年,坐落在沙田乡兰馥冲,正堂屋上方悬挂的“谢觉哉同志故居”匾额是邓小平同志亲笔题词,故居在2013年由国务院公布为全国重点文物保护单位。

密印景区:一座沩山万尊佛

告别了何叔衡、谢觉哉故居,傍晚时分,记者一行翻越九折仑,来到沩山密印景区,毛泽东曾在这里住了三天两晚。

沩山因舜帝之子“沩”到来而得名,是佛教禅宗沩仰宗发祥地,始建于唐宪宗元和年间(公元807年)的古刹密印寺便坐落于沩山之巅。密印景区建筑南北东西对称,古寺内12988座佛像从百年前便一直默默守护着这片土地,而密印寺后山之上高达99米的千手观音金身塑像更是沩山的守护神,雄伟壮观。

密印景区。长沙晚报通讯员肖水平供

景区讲解员介绍,1917年,青年毛泽东游学宁乡,慕名拜访密印寺,与主持深谈三天两晚,顿悟“救国救民在于找到大本大源,而大本大源在于工农大众。”此外,据毛泽东、萧子升在密印寺结识的法一和尚解放后回忆,毛、萧留宿的第二天,与方丈长谈后已是黄昏时节。毛、萧在法一的陪同下沿沩江散步,直到深夜才回到住处。毛泽东独自在后坪观月,诗兴大发,因留宿房间没有桌子,借来餐桌写下了《归国谣》一词。

到了沩山,一定要喝一碗沩山擂茶。沩山平均海拔780米,昼夜温差大,深山沟壑,云蒸霞蔚,叠翠流金,素有“千山万山朝沩山,人在沩山不见山”之说。这里的物产丰富,土壤、水源富含硒、锌等对人体有益的微量元素,是茶叶生长的最佳之地,其沩山毛尖早在唐代就被列为贡茶,也是清代同治年间全国十大名茶之一。“经过辛苦的徒步旅行,无论是来一碗沩山金针、沩山红茶亦或是沩山的正宗擂茶,都能让市民游客烫在舌尖,暖在心田。”湖南沩山湘茗茶叶股份有限公司董事长姜胜标说道。

独联体国家商务工作委员会

独联体国家商务工作委员会